أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة لأساليب احتيالية معاصرة تتقن التمويه وتستغل حاجات الناس وآمالهم. في ظاهرها، تبدو هذه الإعلانات مبشرة بفرص عمل مضمونة أو مشاريع استثمارية مشروعة، لكنها في جوهرها أفخاخ رقمية تستهدف جيوب المواطنين وعقولهم.

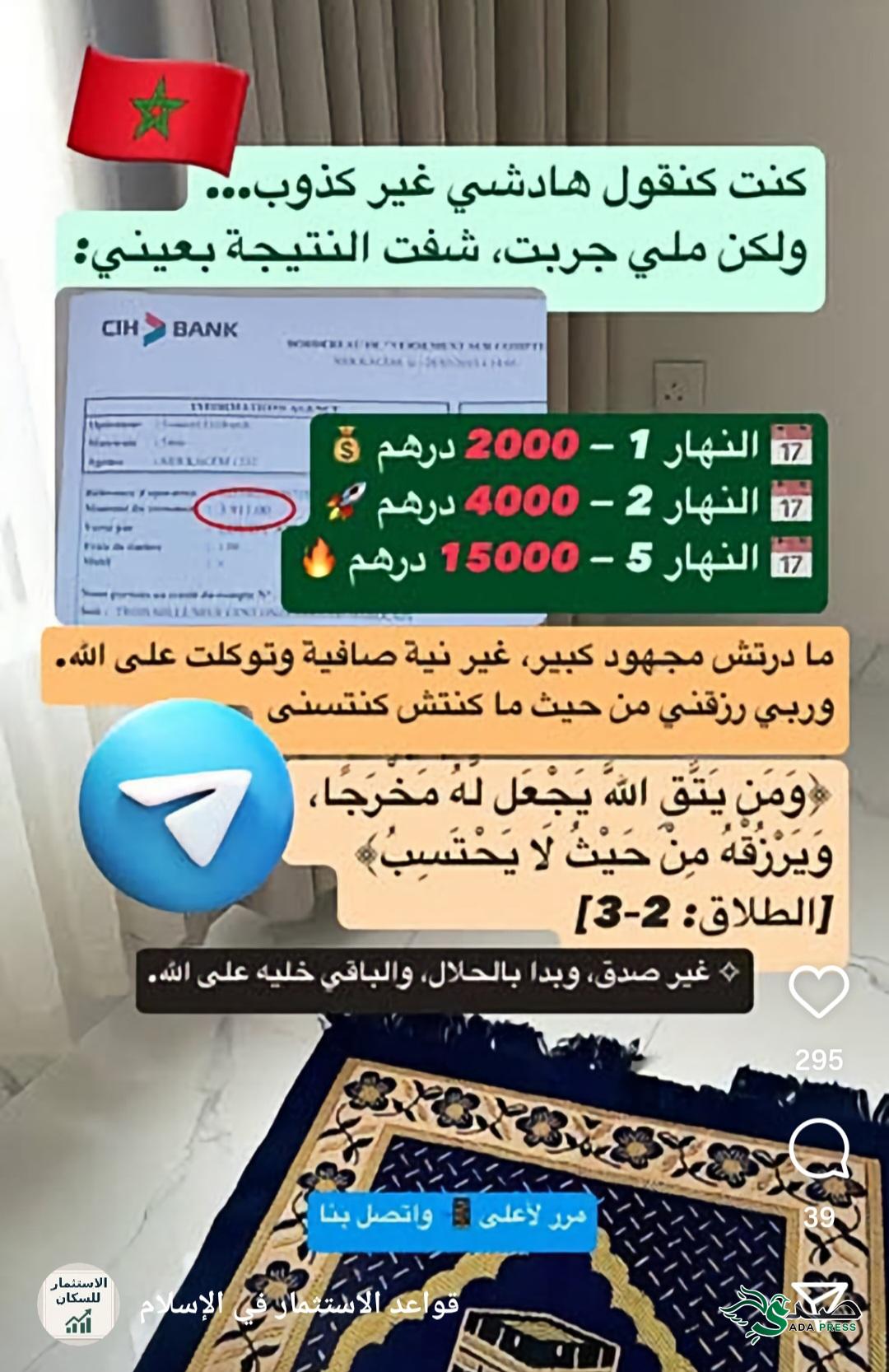

يلجأ أصحاب هذه الحملات إلى تسويق محتواهم عبر استخدام لأيقونات مؤسسات رسمية وحكومية، وصور لإدارات لها علاقة بالتشغيل تُرفق مع وعود براقة عن وظائف موسمية أو تعويضات مالية. ومع كل ذلك، يُغلف العرض بخطاب ديني يلامس وجدان الناس، يركز على مفاهيم مثل الرزق الحلال والمساعدة الخيرية، فتتسلل الطمأنينة إلى النفوس ويُخمد أي شكّ محتمل.

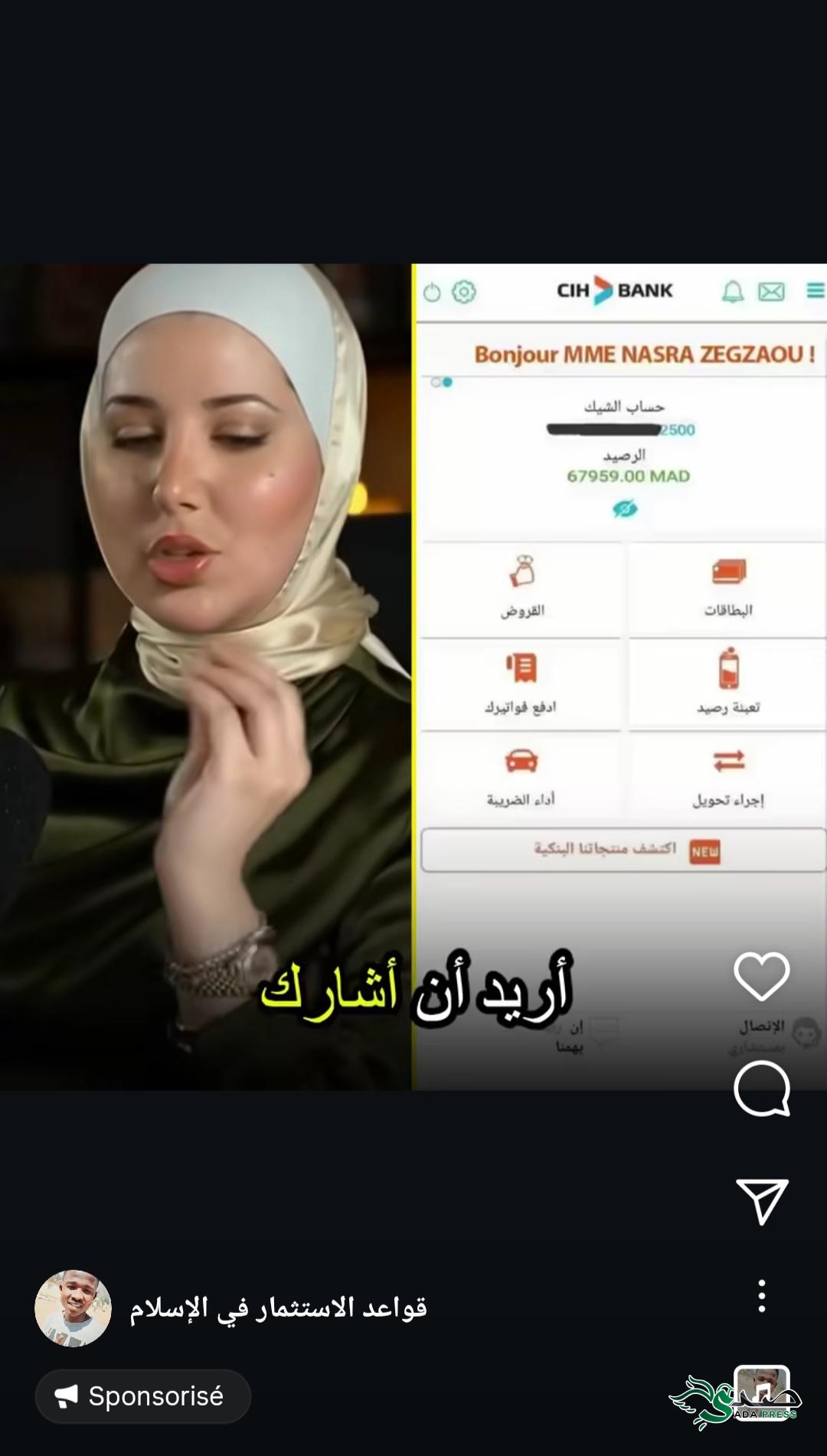

الجديد في هذه العمليات هو لجوؤها إلى أدوات متقدمة يصعب التمييز فيها بين الحقيقي والمُفبرك. فالذكاء الاصطناعي بات وسيلة فعالة لإنتاج مقاطع فيديو وصوت تُنسب زورًا إلى مذيعين مشهورين أو وجوه معروفة، يظهرون فيها وهم يزكّون منتجات أو مبادرات وهمية. تتكرر أسماء مألوفة في الإعلانات، تتطابق الوجوه والنبرات، غير أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن الصورة الظاهرة.

هذا النوع من التضليل لا يعتمد فقط على الخداع البصري أو الخطابي، بل على تهيئة نفسية للضحية، حيث تُقدَّم الرسالة بلغة قريبة، نبرة مطمئنة، وسيناريو يلامس القضايا اليومية التي يعيشها الفرد. هكذا تتغلغل الثقة شيئًا فشيئًا، وتتحول المنصة الاجتماعية من أداة تواصل إلى ساحة نصب محكمة التخطيط.

ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو الصمت الرقمي، أو بالأحرى، غياب التدخل الكافي من الجهات المعنية لرصد هذه الحملات في مهدها. فبين كل منشور مشبوه وآخر، تنجح الآلة الدعائية في الإيقاع بمزيد من الناس الذين يبحثون عن فرصة، لا عن فخ.

ولا يبدو أن هذا الأسلوب في طريقه إلى التراجع، بل تتسارع وتيرته، وتتشكل أساليبه باستمرار، في سباق خفي بين التقنية والخداع. وبين تصديق بريء وتغافل مقصود، تبقى الضحية الأولى هي الثقة… والثمن في أحيان كثيرة، مؤلم ومكلف.